Form follows Function

Das klassische Konzert braucht Veränderung, weil es ein neues Publikum braucht. So viel ist klar. Unklar ist, welche Wege und Möglichkeiten es für Veränderungen gibt.

In den letzten Jahren ist die öffentliche Debatte darüber vor allem von zwei Ansätzen bestimmt worden. Der erste hieß »Anderes Marketing«, der andere »Vermittlung«. Nicht zu reden von den unendlich vielen Crossover-Projekten und Künstlern an der Schnittstelle zwischen Klassik und Entertainment. Insbesondere der Vermittlungsbereich ist nicht nur in der Diskussion, sondern auch in der praktischen Arbeit der Konzerthäuser und Orchester stark gewachsen. Musikvermittlungs- Studiengänge wurden eingerichtet und Stipendiaten-Programme aufgelegt. Das ist alles gut, wichtig und immer noch zu wenig. Trotzdem scheint mir der Ruf nach mehr Musikvermittlung nur ein Teil der Problemlösung zu sein. Denn im Wesentlichen bereitet Musikvermittlung nur auf das eigentliche Konzerterleben vor. Böse formuliert: Das Produkt wird zwar besser erklärt, aber nicht weiterentwickelt. Und manchmal schreckt der Begriff Musikvermittlung vielleicht auch ab, weil er irgendwie ein bisschen nach Jobcenter und Langzeitarbeitslosigkeit klingt. Steht es so schlimm um die sogenannte Klassische Musik?

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Bei allen Schwierigkeiten kann es nicht genug Musikvermittlung geben. Aber das allein wird nicht ausreichen, um in einer mittelfristigen Perspektive ausreichend neues Publikum zu gewinnen.

Unsere Welt befindet sich in stetig beschleunigender Transformation. Die Interessen und Bedürfnisse unserer Gesellschaft verändern sich sehr viel schneller als noch vor 30 Jahren. Unser Wissen wächst zwar exponentiell, aber unsere Gewissheiten schwinden. Nur das Konzert hat sich in den letzten 150 Jahren quasi nicht verändert. Fräcke auf der Bühne, das mehr oder weniger wohlgewandete Publikum hört höflich zu, blättert im Programmheft und hört zweimal 45 Minuten Musik plus Zugabe. Applaus, Verbeugung, Musik, Applaus, Verbeugung, Musik, Applaus, Verbeugung, Blumen, Tiefgarage. Und die klassische Konzertdramaturgie beschränkt sich im Wesentlichen auf die Frage: „Und was kommt nach der Pause?“

Um dem klassischen Konzert wieder mehr Leben einzuhauchen, aber vor allem, um es für ein neues, nicht durch sein Elternhaus klassisch vorgeprägtes Publikum interessant zu machen, habe ich vor Jahren begonnen, mit der Konzertform zu experimentieren. Das klingt einfacher, als es war: Jahrelang hatte ich als Musikmanager mit Veranstaltern und Agenturen Ideen diskutiert. Aber erst durch die Gründung des radialsystem wurde es möglich, diese Ideen wirklich in die Praxis umzusetzen und auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen. Trotz vielerlei Ermutigungen, freundlicher Berichterstattung und eines wachsenden Publikums folgten viele Projekte dem Prinzip »trial & error« - ausprobieren und Fehler machen. Die Versuche waren vor allem der Lust am Experiment und dem Übertragen von eigenen Vorlieben auf das Publikum geschuldet. Übersehen habe ich aber lange die Frage, warum« das Publikum ganz offenbar solche Experimente goutiert - übrigens nicht nur im vermeintlich so hippen Berlin, sondern auch an allen anderen Orten, an denen ich Konzertexperimente gemacht habe. Das oft gehörte Argument, »unser« Publikum sei »noch nicht so weit«, ist eine Ausrede, denn das ist nur eine Vermutung. Nach meiner Erfahrung verschreckt man mit Formatexperimenten kaum Publikum, im Gegenteil. Auch vermeintlich »konservative« Hörer lassen sich auf neue Hörperspektiven ein - wenn diese der Musik selbst zugute kommen.

Bei manchen Konzertbesuchen könnte man zu der Ansicht kommen, dass sich das Konzert in stabiler Seitenlage befindet. Der Patient lebt. Aber besonders attraktiv ist das für viele nicht mehr.

Konzertdesign

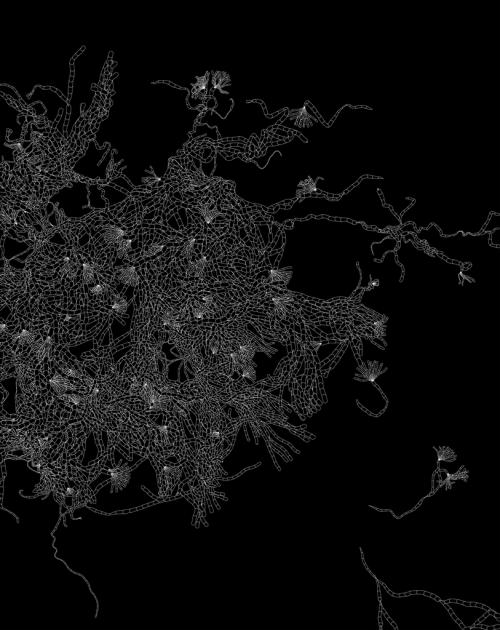

An dieser Stelle kommt die Idee vom Konzertdesign ins Spiel. Der Grundsatz »form follows function« erscheint das erste Mal Mitte des 19. Jahrhunderts bei dem amerikanischen Bildhauer Horatio Greenough im Zusammenhang mit organischen Prinzipien der Architektur. Berühmt geworden ist der Satz aber durch einen Aufsatz des amerikanischen Hochhausarchitekten Louis Sullivan, der 1896 in einem Aufsatz formuliert:

It is the pervading law of all things organie and inorganic, of all things physical and metaphysical, of all things human and all things superhuman, of all true manifestations of the head, of the heart, of the soul, that the life is recognizable in its expression, that form ever follows function. This is the law.

Wenn man diesen Satz auf das Konzert und seine Geschichte anwendet, ergibt sich folgendes Bild: Das Konzert in der uns vertrauten Form entstand Mitte des 19. Jahrhunderts als Ausdruck des sich emanzipierenden Bürger- ums. In Abgrenzung zum höfischen Kulturleben mit streng hierarchisch aufgebauten Opernhäusern inklusive Königsloge fing man an, Konzerthäuser zu bauen, die allenfalls eine Empore hatten. Die sozial wie hierarchisch das Publikum determinierenden Logen der Opernhäuser wurden abgeschafft. Jeder hatte Zugang zum Konzert, der sich das Billet leisten konnte und einigermaßen gekleidet war. Standesunterschiede wurden durch die Einheitskleidung Frack unsichtbar gemacht. Im Konzertsaal sollte man zuhören und sich der Kunst hingeben. Und natürlich am gesellschaftlichen Leben einer Stadt teilnehmen, welches immer mehr von aufstrebenden und zunehmend wohlhabenden bürgerlichen Schichten geprägt wurde. Wer dazu gehören wollte, ging auch ins Konzert. Oder etwas salopper formuliert: Wer drin war, war »in«. Es ging also neben der musikalischen Erbauung um Selbstvergewisserung, um Teilhabe und Repräsentation. Noch in der Generation meiner Eltern, die Anfang der 60er Jahre in das Establishment einer norddeutschen Kleinstadt aufgestiegen sind, gehörte das Konzertabonnement zum Leben wie Weihnachten und Ostern. Mal wurde das sich wiederholende Programm beklagt, mal die steigenden Preise, aber nicht hinzugehen war keine Option. Alle anderen gingen ja auch. Schwer zu sagen, was die größere Motivation war: Musik zu hören oder einfach dabei zu sein?

Heute spielt die gesellschaftliche Repräsentation beim Konzertbesuch eine immer geringere Rolle. Aber aus den Herausforderungen der sich ändernden Rahmenbedingungen und den sich wandelnden Bedürfnissen des Publikums ergeben sich auch Chancen. Die entscheidende Frage ist: Was kann ein Konzert mit klassischer Musik dem Publikum heute über die Wiederholung des Bekannten hinaus bieten? Zu welcher Art von ästhetischer Erfahrung lädt es ein? Welches emotionale Erlebnis kann es bieten? Im historischen Vergleich gesehen heißt die Fragestellung: Wenn lange Zeit das Bedürfnis nach gesellschaftlicher Teilhabe und Repräsentation die Anziehungskraft neben dem Musikerlebnis war, welches Bedürfnis steht heute im Mittelpunkt? Oder anders gesagt: Wenn die repräsentative Funktion des Konzertes im 19. Jahrhundert Dramaturgie, Publikum, Rituale und Aufführungsräume geprägt hat, müssten doch aus einer heute veränderten Funktion heraus auch völlig neue Aufführungsformen in völlig anderen Räumen entstehen.

Autor: Folkert Uhde